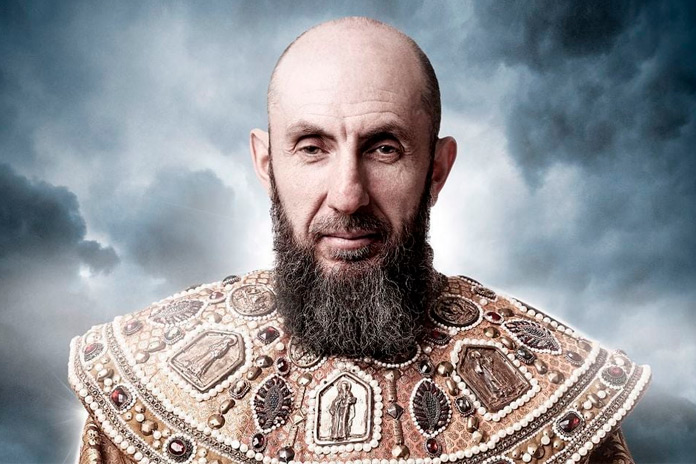

Самое экзотическое культурное событие Новосибирска мая 2024-го: Владимир Кехман вышел на сцену НОВАТа в роли Ивана Грозного в малоизвестной опере Петра Чайковского «Опричник». Что хотел сообщить городу и миру знаменитый бизнесмен и культурный топ-менеджер, по-домашнему появившись на подмостках «Сибирского Колизея» (или «Сибирского Пантеона», как предлагают выражаться некоторые) в ночной рубахе и вышитых золотом тапках на босу ногу, зачем взасос поцеловал главную героиню, в беспамятстве лежавшую под свадебным столом, и почему не произнес в спектакле ни слова?

На сцене Новосибирского театра оперы и балета (НГАТОиБ/НОВАТ) 14 мая состоялась новосибирская премьера постановки оперы Петра Чайковского «Опричник». Спектакль привезён Михайловским театром на гастроли в столицу Сибири в преддверии 80-летнего юбилея новосибирского оперного. Событие приурочено и к другой памятной дате: в апреле текущего года исполнилось ровно 150 лет со дня первой общедоступной постановки «Опричника» в Мариинском театре в 1874 году. Нынешняя премьера стала не только культурным событием, но и произвела некоторый общественный резонанс, поскольку роль царя (кстати, отсутствующую в либретто оперы) сыграл экс-директор НОВАТа, ныне руководитель сразу двух театров — Михайловского в Петербурге и МХАТ имени Горького в Москве — Владимир Кехман. Насколько драгоценный дар он преподнёс к славному юбилею лучшего оперного театра Сибири и достойна ли внимания представленная постановка? Ответить на поставленные вопросы оказалось не так уж просто…

Опера «Опричник», первая редакция которой завершена в апреле 1872 года, — одна из ранних и далеко не самых талантливых работ гениального Чайковского. Сам композитор, несмотря на успешную премьеру, запретил издавать партитуру до тех пор, пока не переделает её. К доработке своего творения Чайковский изредка возвращался в течение двадцати последующих лет, но редактуру так и не окончил. Преждевременная смерть 53-летнего композитора от холеры, свирепствовавшей в Петербурге, навсегда прервала переделку оперы, так и оставшейся выдающимся «полуфабрикатом».

Каждая новая постановка оперы «Опричник» неизбежно вызывает один и тот же вопрос: «Зачем?». Ведь несовершенства произведения бесчисленны. Главной причиной творческой неудачи молодого Чайковского была его неопытность в оперно-симфонической драматургии. В качестве основы либретто он выбрал сюжет одноимённой трагедии своего современника, писателя Ивана Лажечникова. Композитор с юношеским пылом принялся за активную переработку драматического материала.

Например, Чайковский решил не включать в число действующих лиц царя Ивана Грозного, неоднозначная фигура которого ярко-негативно выписана в драме Лажечникова. Молодой композитор, скорее всего, опасался цензуры, которая с особым пристрастием отслеживала появление образов царских особ в произведениях искусства. Опасения Чайковского не были беспочвенными, ведь «Опричник» Лажечникова был в своё время запрещён именно по этой причине.

Но времена меняются, и в спектакле Михайловского театра отсутствующая роль Грозного появляется в молчаливом исполнении уже упомянутого Владимира Кехмана. Удивительно, но Владимир Абрамович появляется в заключительной сцене спектакля вовсе не в парадном царском облачении со скипетром и державой в тяжёлой шапке Мономаха, как того ожидает зритель, а в ночной рубахе, пусть и царской, в тапках на босу ногу, но всё же расшитых золотом и каменьями. Кехман-царь не шествует к центру сцены в окружении многочисленной свиты, а проходит как-то по касательной, в итоге неловко занимая своё законное монаршее место на резном деревянном троне, который, к слову сказать, тоже стоит не по центру, а у правой кулисы и почему-то взгроможден поверх большого стола. Вопреки описанным пространственно-сценическим несуразностям, при появлении В. Кехмана на сцене по залу шёпотом проносится восторженно-растерянное «Царь! Смотрите, царь! Это же Кехман… Кехман. Царь…».

Помимо царской особы, вычеркнутой Чайковским из сюжета «Опричника», современники композитора подметили целый ряд промахов, допущенных им в работе над оперой.

Авторитетный музыкальный критик Герман Ларош, поклонник творчества Чайковского, по этому поводу писал в одном из номеров еженедельной газеты «Музыкальный листок» за 1873 год: «»Опричник» Лажечникова содержит в себе почти готовую оперу: сократите число действующих лиц, сократите разговор, уничтожьте несколько сцен, обременяющих оперное действие, и вы получите либретто замечательное по складности, по оживлению, по глубокому и неостывающему интересу. Недостаток либретто «Опричника» <Чайковского> заключается именно в том, что оно недостаточно придерживается подлинной драмы, что либреттист счёл нужным заменить сценарий Лажечникова сценарием собственного изобретения, и что в этом самобытном сценарии психологическое развитие и психологическое правдоподобие подлинника утеряны».

Далека от совершенства и оперно-симфоническая составляющая произведения. В этой музыке почти невозможно узнать привычного нам Чайковского — гениального мелодиста, в будущем создателя «Евгения Онегина», «Пиковой дамы» и «Лебединого озера», подлинного мастера симфонической, фортепианной, хоровой музыки, несравненного лирика, реализовавшего свой дар композитора-психолога в целой россыпи потрясающих романсов.

Композитор Цезарь Кюи, непримиримый музыкальный критик и современник Чайковского, в пух и прах разгромил оперу «Опричник», весьма нелестно высказавшись о ней как «бедной идеями и почти сплошь слабой, без единого заметно выдающегося места, без единого счастливого вдохновения, — с капитальнейшими недостатками, понятными в начинающем ученике, но не в композиторе, исписавшем такое количество нотной бумаги».

Да и сам создатель «Опричника» неоднократно сознавался в собственной творческой неудаче. В 1870 году в процессе работы над произведением Чайковский писал брату Анатолию: «Опера моя идет очень вяло. Причиною этого я считаю то, что сюжет её хотя и очень хорош, но как-то мне не по душе». Весной 1874 года, уехав после премьеры «Опричника» в Италию, Чайковский в письме к брату Модесту отчаянно восклицал: «Меня терзает «Опричник». Эта опера до того плоха, что на всех репетициях <…> я убегал, чтоб и не слышать ни одного звука, а на представлении готов был провалиться. Не странно ли, что когда я написал её, то мне первое время казалось, что это прелесть что такое. Но какое разочарование с первой репетиции! Нет движения, нет стиля, нет вдохновения! <…> Я знаю, что опера не выдержит и шести представлений, и это просто убивает меня». В письме к своей кузине Анне Мерклинг композитор охарактеризовал оперу как работу недоделанную и полную изъянов: «…в ней мало драматического движения, неровность стиля и видны живые нитки…».

Отдадим должное молодому композитору — принципиальному, самокритичному, безгранично требовательному к себе. Несмотря на неудачный опыт создания «Опричника», спустя несколько лет Чайковский по праву займёт достойное место на музыкальном олимпе и при жизни обретёт международную известность и востребованность, гастролируя по всему миру в качестве композитора и дирижёра. Опера «Опричник» останется в истории музыки лишь как очередной и не самый славный этап в становлении гениального музыканта.

Так зачем же российские оперные театры, среди которых не стал исключением и Михайловский, продолжают упражняться в постановках этого «шедевра», который после пары-тройки премьерных спектаклей тут же перестаёт собирать полные залы и мгновенно уходит из репертуара?

Очевидно, в непродуманной драматургии и разорванной музыкальной ткани произведения постановщики спектакля — главный дирижёр Михайловского театра Александр Соловьёв и режиссер Сергей Новиков — не только разглядели откровенные недостатки, но и обрели вожделенную свободу в компоновке оперно-симфонического материала, прочтении сюжета и интерпретации отдельных персонажей. Отдадим должное находчивости и опыту создателей постановки Михайловского театра, которые, подобно умелым кутюрье, слегка перекроили ткань произведения, вырезали избыточные фрагменты и сюжетные длинноты, а также подчеркнули редкие достоинства оперы «Опричник», за счёт чего видоизменился и фасон спектакля. Не лишённая ярких вокальных партий и инструментальных номеров, а также насыщенных драматизмом эпизодов, опера в новой редакции и свежем прочтении удивительным образом преобразилась, похорошела и стала привлекать своей выразительностью.

Эффект новизны усилила слаженная игра оркестра Михайловского театра под управлением Александра Соловьёва при участии музыкантов оркестра НОВАТа и как всегда безупречное звучание хора новосибирской оперы под управлением Вячеслава Подъельского. Ярче зазвучали и отдельные вокальные партии в исполнении ведущих солистов Михайловского театра.

Психологический объём и драматическую завершённость обрела партия боярыни Морозовой. Гордая и властная, разорённая и лишившаяся почестей вдова знатного боярина Морозова, убитого опричниками, она — один из главных источников трагического конфликта в спектакле. Её сын, новоиспеченный опричник Андрей Морозов раздираем противоречиями. Он разрывается между любовью-почтением к матери и самоотверженным служением грозному царю в рядах отъявленных головорезов, насильников и убийц — опричников. Партия Морозовой, мастерски спетая Екатериной Егоровой, не оставляет зрителя равнодушным. Её бархатному меццо-сопрано подвластны и аскетичные интонации келейного моления о благополучии единственного сына, и скорбный надрыв обнищавшей боярской жены, и грозное звучание материнских проклятий, посылаемых тому же сыну Андрею, но уже ставшему царским «шакалом».

Вступление в ряды «псов государевых» даётся Морозову нелегко. Устрашающее впечатление производит на зрителей сцена опричной клятвы, требующей от главного героя не только уверений в безусловной преданности царю, но и отречения от матери, покойного отца, близких, родных и друзей. Сцена клятвы в спектакле сопровождается зрелищем пыток, учинённых опричной братией действительным и мнимым изменникам государя. Слаженное пение мужского состава хора НОВАТа усиливает эмоциональное напряжение сцены опричного посвящения, основанной на контрастах и противоречиях.

Столкновение противоположностей выведено на первый план и в музыкальной составляющей рассматриваемого эпизода. Сергей Кузьмин, исполняющий партию Андрея Морозова, в этой сцене далёк от привычных для лирического тенора сладостно-любовных интонаций. Он звучит напряжённо-драматично, порывисто и отчаянно. Натянутый нерв ритуала посвящения в опричники не ослабевает благодаря двум другим значимым персонажам — Басманову и Вязьминскому. Молодой опричник Басманов в силу пылкости и неугомонного характера уговаривает своего «друга крестового» Морозова стать опричником. Совершенно иные цели преследует жестокий и коварный князь Вязьминский, прекрасно понимающий, что хлипкая натура Андрея Морозова не выдержит безудержного душегубства опричнины, а предателей, как известно, поджидает могила. Словно паук, окутывает в свои сети мальчишку Морозова подлый Вязьминский, давний недруг боярина Морозова-старшего и его вдовы.

Наш гид во время. Где был Моцарт, когда убивали Командора, и что делал Вивальди 24 февраля? Часть третья

Объемный, летящий бас Алексея Тихомирова, исполнителя партии Вязьминского, мгновенно заполняет зал. Его грозная фигура в мрачных опричных одеяниях неизбежно приковывает внимание зрителя. Тихомиров относится к числу тех ярких оперных артистов, которые своей энергией и голосом заполняют всю сцену без остатка, но, обладая музыкальной деликатностью и сценическим тактом, не боятся отходить на второй план, когда того требует музыка и режиссура.

Партия безудержного и смелого Басманова, написанная для альта и часто исполняемая женщинами, в этот раз спета высоким мужским голосом. Редчайший, неповторимый контртенор Вадима Волкова, узнаваемый с первых же звуков, восхищает своей красотой, но ощущается как совершенно инородное явление среди шума опричной вакханалии. Контртеноровое «bel canto» вовсе не предназначено для залихватских мотивов русско-народного песенного мелоса, на классическую обработку которого покусился в своей опере Чайковский. Голосам такой редкой природы самое место в мессах и ораториях, кантатах и мотетах эпохи музыкального барокко, породившей и сам жанр оперы. Впрочем, столь необычное сочетание выхолощенного контртенорового звучания с «мясистыми» голосами русской оперы можно признать частью музыкальной режиссуры спектакля и причислить к числу удачных находок постановщиков.

Итак, молодой Морозов примыкает к «псам государевым», но только для того, чтобы через близость к царю отомстить обидчику Морозовых князю Жемчужному, вернуть своему семейству былое богатство и почёт, а себе возвратить вожделенную любовь — дочь Жемчужного Наталью. Благодаря тандему двух персонажей — Андрея Морозова и Натальи Жемчужной — в «Опричнике» ярко прочерчена любовная линия, без которой невозможна опера как жанр.

Лирическое сопрано Валентины Феденёвой, исполнительницы партии Натальи, оставляет необычное впечатление. Присущая ей манера звукоизвлечения совсем не похожа на голоса новомодных сопрано с «полуакадемической» постановкой голоса и почти неприкрытой позицией певческого аппарата. Её голос, словно бы преодолевая время, уносит слушателя в прошлое, когда на российской оперной сцене блистали представители старой, классической школы вокального мастерства. Выпускница Донецкой академии музыки имени Сергея Прокофьева, Феденёва окончила класс профессора Николая Момота, голос которого звучал кристально чисто, почти прозрачно. В лучшие годы певческой карьеры в Донецком театре оперы и балета его блестящий тенор был достоин сравнения разве что с голосами Сергея Лемешева и Ивана Козловского, о чём красноречиво свидетельствуют сохранившиеся аудиозаписи. Будучи выпускником Ленинградской консерватории, Момот, учившийся там вместе с Еленой Образцовой и Евгением Нестеренко, был носителем старых традиций академического пения и передал их своей талантливой ученице.

Один из секретов исполнительского стиля Валентины Феденёвой и акустических особенностей её голоса основан на верхнегрудном типе певческого дыхания, дающем лёгкий эффект колоратурности звучания. При этом у слушателя создаётся ощущение, что на сцене не оперная, а камерная певица, которая с помощью своего миниатюрного голоса удивительным образом заполняет огромный зал НОВАТа.

Героиню Феденёвой Наталью, наряду с боярыней Морозовой, Чайковский сделал ещё одним источником драматического конфликта. Узнав о красоте молодой невесты Андрея Морозова, Иван Грозный приглашает её посетить царские палаты без сопровождения будущего мужа. Противящийся царскому произволу и защищающий от бесчестия свою возлюбленную, Морозов погибает от рук собратьев-опричников. Свадебное торжество превращается в пир на костях невинных жертв грозного судии.

А вот и «Зигфрид». В Новосибирске продолжается беспрецедентный показ опер Вагнера

Казавшаяся поначалу комичной, фигура царя в ночной рубахе обретает зловеще-эротический характер. Складывается ощущение, что постановщики вдохновлялись концепциями виднейших психоаналитиков, в трудах которых любовь и смерть, жизнь и порок, власть и садизм — всего лишь грани противоречивой человеческой натуры. Под звуки свадебных песнопений царь Иван Грозный в исполнении худрука Владимира Кехмана спускается по резной лестнице вниз, к верным смердам, затем молчаливо прохаживается по сцене, страстно, но кратковременно обнимает и лобзает главную героиню, в беспамятстве от ужаса и горя лежащую под свадебным столом, а после спокойно восседает на троне, безмолвно озирая объятую страхом челядь.

Опера «Опричник», как и любое произведение искусства, соткана из целого ряда тем, но всё же главная из них — проблема власти. Сформулированная в форме вопроса, она трудноразрешима: может ли человек во власти остаться человечным? «Не может», — молчаливо-равнодушно отвечает зрителю персонаж Кехмана в постановке, где соединяется несочетаемое, а противоречие возведено в ранг закономерности. Но благодаря намеренному столкновению противоположностей, «Опричник» в постановке Михайловского театра так похож на нашу жизнь, где царствует разлад. И это заставляет зрителя в задумчивости замереть, глядя на опускающийся занавес, прежде чем оживить зал овациями, которых без сомнения заслужили все, кто потрудился над новым прочтением незрелой оперы бессмертного Чайковского.