Кехман. Это имя действует на многих новосибирских любителей искусства как триггер. Прошло уже почти десять лет, как на всю страну прогремел скандал, вызванный недовольством православной общественности постановкой оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» (режиссер — Тимофей Кулябин). В результате директор Театра оперы и балета Борис Мездрич был уволен, а на его место пришел Владимир Кехман, руководивший в то время Михайловским театром в Санкт-Петербурге.

Почти десять лет, но кулаки до сих пор сжимаются, потому что в НАШ театр пришел варяг, который решительно и бескомпромиссно начал перестраивать оперный: труднопроизносимое, но родное НГАТОиБ заменил на НОВАТ (что, оказывается, ничего не значит, но звучит хлестко, а значит, продается), провел, по мнению некоторых, незаконную реконструкцию и дорогущий ремонт, поменял репертуар. В общем, сделал из театра прибыльный коммерческий проект. А мы не понимали, почему с нашей культурой это происходит, и могли только следить за тем, как в СМИ обсуждают скандалы, связанные с Кехманом: декретный отпуск, обвинения в мошенничестве, банкротство и т. п., потому что протестовать или дискутировать было бесполезно. Банановый король не тонул. Даже после того, как пришел новый директор, было ощущение, что Кехман никуда не делся.

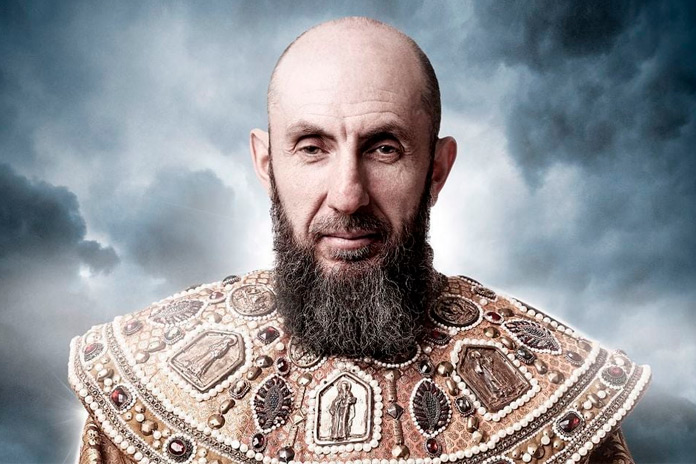

И вот 14 мая 2024 года в НОВАТе состоялась премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Опричник». В исполнении артистов санкт-петербургского Михайловского театра. В роли царя Ивана Грозного, одного из последних Рюриковичей, потомков варягов, кто бы вы думали? Кто смотрит на тебя с единственного баннера, рекламирующего спектакль? Владимир Кехман. Кстати, роли царя у Чайковского нет, видимо, она специально была придумана, чтобы Кехман мог продемонстрировать свой… ээээ… актерский талант.

Я с детства люблю оперу, хотя вкус мой прост: итальянцы, «Кармен» Бизе и «Князь Игорь» Бородина. Наш театр в конце прошлого века не славился своими оперными постановками, но я знала их наизусть. А вот с «Опричником» Чайковского до сих пор не была знакома. Для меня эта постановка стала вызовом: надо забыть о Кехмане и получать удовольствие. Потому что искусство должно рождать добрые чувства, просветлять и объединять.

«Опричник» — третья опера Чайковского (после известных только специалистам «Воеводы» и «Ундины»), которая была закончена в 1872 году. Ее можно отнести к раннему творчеству композитора, когда всеми узнаваемый стиль еще не сложился. Сам Чайковский не был доволен своим произведением, и, несмотря на то что в 1874 году состоялась постановка в Мариинском театре, а в 1875-м — в Большом, автор продолжал работать над партитурой до самой смерти, так и не завершив ее. В XX веке опера почти не ставилась, пожалуй, самым ярким стал спектакль Частной оперы в Москве, где в роли Вязьминского гремел Шаляпин.

Чайковский сам написал либретто, взяв за основу одноименную трагедию Ивана Лажечникова (1842), повествующую о страшном для России времени — опричнине, когда Иван Грозный для расправы над старым боярством начал проводить политику террора по отношению к тем, кого считал своими врагами, и организовал личное войско, тех самых опричников, которые могли, по сути, самовольно судить и казнить любого. В результате семилетнего террора погибли тысячи мужчин, женщин и детей, разразился экономический кризис.

Главный герой оперы, молодой боярин Андрей Морозов, решает перейти к опричникам вопреки воле матери, боярыни Морозовой (не той, что изображена на картине Василия Сурикова, но, кстати, героиню в постановке увозят на таких же санях, что и на известном изображении). Быть опричником, по мнению окружения Морозова, — это позор, измена чести, но он идет на это ради мести и возможности вернуть возлюбленную. Но не стоит воспринимать «Опричника» как историческое произведение — оно о судьбоносном выборе.

Вообще, опера XIX века — это обычно трагедия рока, где в качестве такого рока выступает неодолимое чувство любви, на которое накладывается еще какое-то противоречие: чужие планы, религиозный фанатизм, общественные предрассудки или политический деспотизм. То есть герои должны сделать для себя выбор: по отношению к любви и второму конфликту. И если в чувствах своих они никогда не сомневаются и готовы отдать за него жизнь, то с внешней силой всегда предстоит отчаянная борьба, в которой герой скорее всего проиграет. Хотя сюжет «Опричника», как и многих опер того времени, кажется нам чрезмерно романтизированным, далеким от наших повседневных забот, но он прежде всего об обыкновенном человеке, который способен и на самые тонкие чувства (любовь Андрея к матери), и на страсть и ошибки (стремление к мести и готовность пойти на сделку со злом). Тот же Федор Басманов искренне хочет помочь главному герою и втягивает его таким образом в опричнину, где тому не место по личностным качествам. Разве так не бывает с нами? Поэтому опера «Опричник» прежде всего о человеке, который один раз принял неправильное решение и тем самым разрушил свою жизнь и жизни матери и невесты.

Но был ли у него действительно выбор? Понятно, что ни история, ни литературный сюжет не терпят сослагательного наклонения, но поразмышлять об этом должно. Третье действие заканчивается массовой сценой, где конфликтующие народ и опричники во главе с Басмановым объединяются в общей вере в царский суд: «К ногам его падите, / Слезами ублажите, / Он клятву разрешит. / Вдовице сокрушенной / Он сына возвратит. / Да, слезами ублажите!… / Вдовице сокрушенной / Он сына возвратит. / … К царю! к царю! к царю! / К царю! Избранник бога он, / Властитель, судия; / Он избранник, он властитель». И с этого момента главные герои окончательно превращаются в игрушки самовластного царя, которому приглянулась невеста героя, посмевшего пожелать разрешения от клятвы и ухода из опричнины. И тот же Басманов, осознавая несправедливость и ужас происходящего, сможет только отвернуться. То есть, получается, царь плохой, а бояре ничего так?

Если бы. Опричнина оказалась ящиком Пандоры, после открытия которого и царь, и его помощники как будто получили санкцию на безудержное своеволие, жестокость и разврат. Только в отличие от мифа нет никакой надежды, которая спрятана на дне ящика, потому что в опричнине злодеи находят себе защиту, а значит, и оправдание. Поэтому вместо чести боярской, милосердия божеского, семейных уз — честь опричника, беззаветная верность царю, бандитская порука. Получается, что в мире «Опричника» по-настоящему свободны только птицы, полет которых сопровождает все первое действие.

После оперы я была подавлена, встревожена, но пошла бы еще, потому что она нуждается в повторном знакомстве, в том числе из-за музыки. Ею я как-то прониклась не сразу: в первой сцене диалога между князем Жемчужным (Александр Безруков) и Молчаном Митьковым (Антон Пузанов) оркестр заглушал певцов, без титров, даже зная либретто, было сложно разобраться. Но далее последовали хор девушек и разговор между Натальей (Валентиной Феденёвой) и Захарьевной (Анна Буслидзе), и я начала получать удовольствие.

Вообще, в операх Чайковского мне больше всего нравятся женские партии и песни хора. В «Опричнике» и Валентине Феденёвой, и Екатерине Егоровой, исполнявшей партию боярыни Морозовой, было где показать и голос, и артистический талант. И они этим шансом воспользовалась. Вершиной удовольствия стала для меня совместная их сцена в третьем действии, где гармонично сливаются голоса юной девушки, бежавшей от деспотичного отца, и тоскующей по своему сыну и растерянной матери. Это было красиво.

О чем безмолвствует царь: что хотел не сказать Владимир Кехман на сцене НГАТОиБ?

Отдельным подарком для слушателей было участие в постановке контртенора из Большого театра Вадима Волкова в роли Басманова, друга главного героя и по совместительству любимца Ивана Грозного. Чайковский эту роль предназначал для контральто (читала, что исполняли ее даже меццо-сопрано), я не слышала других вариантов исполнения этой партии, но Волков был хорош — настоящий искуситель, тонкий, красивый, лихой, слушая его, понимаешь, как мог Андрей Морозов так легко согласиться пойти в опричники.

Несмотря на то что опера оставляет тяжелое из-за своего содержания впечатление, я получила эстетическое удовольствие: костюмы и сценография впечатляют. Не скажу, что они историчны, но они точно соответствуют восприятию эпохи и характерам героев: нежно-голубое одеяние юной Натальи, черно-серебряное — гордой боярыни Морозовой, белые платья девушек и черные с красными поясами костюмы опричников, и так во всем. Вообще, вот этот контраст смерти и жизни, любви и жестокости, что в музыке, что в сценических решениях, пожалуй, то, что дает надеяться на будущее, что опричнина не вечна. И если катарсис со мной во время просмотра оперы «Опричник» не случился, то вера в жизнь и любовь сохранилась.