Молочный рынок Новосибирской области буквально пресыщен сырым молоком, далеко за пределы Сибири его не увезешь, а на территории региона перерабатывать негде: 50% мощностей не задействованы в работу. Поэтому большое количество новосибирского молока уезжает в соседние регионы для дальнейшей переработки. Кроме того, по данным регионального минсельхоза, в 2016 году 29,5% рынка формировал импорт, который в 2016 году, по данным Новосибирской таможни, резко увеличился. Почему такая ситуация сложилась на рынке, и какой здесь выход — в материале «КС».

Производство: динамика

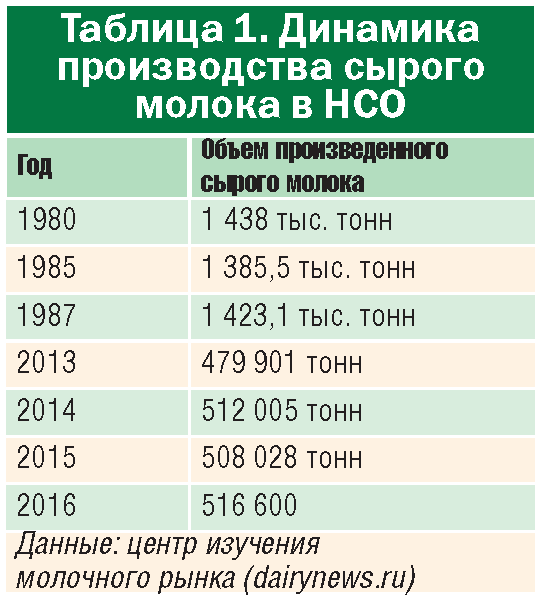

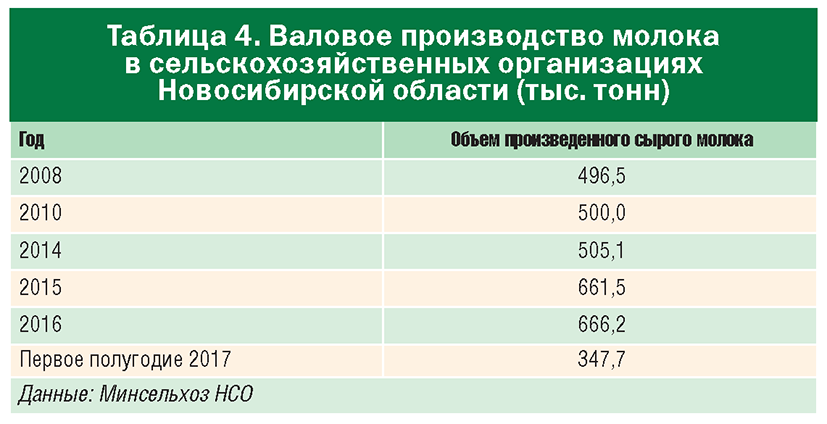

В целом производство молока в регионе растет, но медленно, не считая разве что периода с 2014-го по 2015 год — разгара санкций и антисанкций. В настоящее время прирост крупного рогатого скота за год составил 2%, коров — 4%. Производство молока в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года не изменилось и составило более 347 тыс. тонн. Надой на одну корову за год увеличился на 4%, или 100 кг. Успешные результаты по этому показателю, как отмечает министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин, показали Ордынский (+124 кг), Каргатский (+1273 кг) и Баганский районы (+115 кг).

За 2016 год в Новосибирской области было произведено 132 тыс. тонн цельномолочной продукции, 4,4 тыс. тонн — сыров и сырных продуктов и 3,7 тыс. тонн сливочного масла. Уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами в 2016 году составил 90,2%. Несмотря на рост объемов производства, потребление населением молока и молочных продуктов остается ниже рекомендуемых медицинских норм, поясняют в региональном минсельхозе.

За 2016 год в Новосибирской области было произведено 132 тыс. тонн цельномолочной продукции, 4,4 тыс. тонн — сыров и сырных продуктов и 3,7 тыс. тонн сливочного масла. Уровень самообеспечения молоком и молокопродуктами в 2016 году составил 90,2%. Несмотря на рост объемов производства, потребление населением молока и молочных продуктов остается ниже рекомендуемых медицинских норм, поясняют в региональном минсельхозе.

Параллельно увеличивается валовое производство молока в КФХ: с 2013-го по 2016 год объемы производства молока увеличились на 6,1 тыс. тонн и в 2016 году составили 17,1 тыс. тонн, это 2,5% от объема молока, произведенного во всех категориях хозяйств Новосибирской области.

Импорт растет — экспорт снижается

Данные Новосибирской таможни ярко отображают общероссийские тенденции на рынке сельского хозяйства: в 2015 году импорт молока, сливок и молочной продукции в Новосибирскую область резко сократился, как, впрочем, и экспорт. Однако на следующий год тенденция резко сменила направление: объемы импорта молока и сливок в разы увеличились по сравнению с 2015 годом, возрос ввоз и молочной продукции, не превысив, однако, уровень 2014 года. Экспорт, в свою очередь, сокращался семимильными шагами, начиная с 2014 года.

Данные Новосибирской таможни ярко отображают общероссийские тенденции на рынке сельского хозяйства: в 2015 году импорт молока, сливок и молочной продукции в Новосибирскую область резко сократился, как, впрочем, и экспорт. Однако на следующий год тенденция резко сменила направление: объемы импорта молока и сливок в разы увеличились по сравнению с 2015 годом, возрос ввоз и молочной продукции, не превысив, однако, уровень 2014 года. Экспорт, в свою очередь, сокращался семимильными шагами, начиная с 2014 года.

Основными регионами-поставщиками за последние три с половиной года стали Алтайский край, Омская, Кемеровская и даже Московская области. Среди зарубежных поставщиков молока и сливок в регион Новосибирская таможня назвала Беларусь (72%) и Казахстан (25%), которые с 2014 года являются единственными экспортерами (в 2013 году молочная продукция ввозилась из Украины, Нидерландов и Швейцарии).

За пределы области в рамках ресурсного и товарного обмена вывозится всего 22% молока и молокопродуктов. Среди регионов-потребителей продукции новосибирских поставщиков — Московская, Кемеровская, Омская и Иркутская области, а также Красноярский край. Странами-импортерами новосибирского молока и сливок в 2014 г. — первом полугодии 2017 г. были Казахстан (97% вывезенного молока) и Таджикистан (3%). Молочная продукция новосибирских предприятий в эти же годы приходилась также в основном на Казахстан (98%), а остатки — на Монголию, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан.

За пределы области в рамках ресурсного и товарного обмена вывозится всего 22% молока и молокопродуктов. Среди регионов-потребителей продукции новосибирских поставщиков — Московская, Кемеровская, Омская и Иркутская области, а также Красноярский край. Странами-импортерами новосибирского молока и сливок в 2014 г. — первом полугодии 2017 г. были Казахстан (97% вывезенного молока) и Таджикистан (3%). Молочная продукция новосибирских предприятий в эти же годы приходилась также в основном на Казахстан (98%), а остатки — на Монголию, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан.

Переработка: динамика, проблемы

Вся проблема в том, что при достаточном, и даже избыточном, количестве сырого молока предприятия области не могут на нем заработать, поскольку молоко — низко маржинальный продукт: по сути, его нужно глубоко переработать и экспортировать, в том числе и на более дальние расстояния. И в этом смысле молочная отрасль может быть перспективной для инвесторов, учитывая, что на сегодняшний день регион занимает второе место по поголовью молочных коров, опережая только Татарстан (кстати, в предыдущем году Новосибирская область впервые сумела опередить Алтайский край по этому показателю). Причем, как отмечает министр Василий Пронькин, в 2017 году поголовье коров молочного направления в сельхозорганизациях региона увеличится еще на 2,5 тыс. голов и составит 131 тыс. голов. Кстати, о том, что отрасль уже кажется инвестпривлекательной, говорит и тот факт, что количество молочных заводов в регионе увеличивается: с 2015-го по 2016 год в области стало на 15 предприятий больше, об этом свидетельствуют данные центра изучения молочного рынка.

Крупнейшими новосибирскими переработчиками сырого молока в 2016 году стали «Ирмень», «Консервщик», молкомбинат «Утянский» и Татарский маслокомбинат. Их доля на рынке в предыдущем году составила более 61%. Всего, по данным центра изучения молочного рынка, в регионе было переработано только 274,5 тыс. тонн сырого молока.

Стоит отметить, что в целом на рынке переработки молока в регионе тенденция ниспадающая. С 2015-го по 2016 год сократилось производство цельномолочных продуктов (почти на 100 тыс. тонн), питьевого молока (более чем на 7 тыс. тонн), сырных продуктов (на 978 тонн), творога (на 246 тонн), сухого обезжиренного молока (на 2 502 тонны), сливочного масла (более чем на 390 тонн), сгущенного молока (более чем на 279 тонн). Одновременно увеличивалось производство творожных продуктов (более чем на 1 676 тонн), сыров (более чем на 713 тонн), сухого цельного молока (на 105,1 тонны).

Стоит отметить, что в целом на рынке переработки молока в регионе тенденция ниспадающая. С 2015-го по 2016 год сократилось производство цельномолочных продуктов (почти на 100 тыс. тонн), питьевого молока (более чем на 7 тыс. тонн), сырных продуктов (на 978 тонн), творога (на 246 тонн), сухого обезжиренного молока (на 2 502 тонны), сливочного масла (более чем на 390 тонн), сгущенного молока (более чем на 279 тонн). Одновременно увеличивалось производство творожных продуктов (более чем на 1 676 тонн), сыров (более чем на 713 тонн), сухого цельного молока (на 105,1 тонны).

Всего нехватка перерабатывающих мощностей в регионе в 2016 году составила примерно 242 тыс. тонн: это четвертое место среди регионов РФ после Татарстана, Кировской области и Дагестана, сообщал на конференции «Состояние молочной отрасли в Новосибирской области» 7 августа этого года директор центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

«По нашим оценкам, на 2016 год в Новосибирской области перерабатывается примерно 275 тыс. тонн молока. В данном сегменте фиксируется определенное падение. Мы наблюдаем недостаток перерабатывающих мощностей в регионе. Соответственно, Новосибирская область является регионом-экспортером сырого молока».

«По нашим оценкам, на 2016 год в Новосибирской области перерабатывается примерно 275 тыс. тонн молока. В данном сегменте фиксируется определенное падение. Мы наблюдаем недостаток перерабатывающих мощностей в регионе. Соответственно, Новосибирская область является регионом-экспортером сырого молока».

Фальсификат?

Владелец АО «Доронинское» Вадим Паньшин предположил, что 50% новосибирских перерабатывающих мощностей не загружены главным образом потому, что рынок переполнен фальсификатом. Вторая причина более глобальна и связана с общемировой тенденцией кризиса перепроизводства.

Как отмечает собеседник «КС», сегодня на смену пальмовому маслу пришел АМЖ (аналог молочного жира). По сути, это говяжий жир, главная проблема которого в том, что он не идентифицируется в составе молочного жира методиками Роспотребнадзора, нацеленными на выявление растительных жиров с помощью спектроскопии. Если растительные и молочные жиры горят в разных спектрах, то молочный и говяжий — в одном и том же. Такой канцерогенный продукт не позволяет зайти на рынок добросовестным предприятиям, т. к. он в разы дешевле (в среднем за один литр такого молока потребители отдают порядка 26 рублей), рассказывает господин Паньшин.

«То молоко, которое сегодня продается за цену ниже, чем 40 рублей, молоком не может быть в принципе, и это легко объяснимо. К примеру, летом цена за 1 литр сырого молока у нас на ферме в среднем составляет 25‑26 рублей, зимой, соответственно, — 30-31 рубль. Перед тем как молоко попадает на полку супермаркета, на ее конечную стоимость накладывается наценка за логистику до города, за переработку на заводе, упаковку, за логистику до магазина и накрутка сетей. Это минимум 12 рублей. Каким образом тогда упаковка молока в супермаркете может стоить 26 рублей?».

«То молоко, которое сегодня продается за цену ниже, чем 40 рублей, молоком не может быть в принципе, и это легко объяснимо. К примеру, летом цена за 1 литр сырого молока у нас на ферме в среднем составляет 25‑26 рублей, зимой, соответственно, — 30-31 рубль. Перед тем как молоко попадает на полку супермаркета, на ее конечную стоимость накладывается наценка за логистику до города, за переработку на заводе, упаковку, за логистику до магазина и накрутка сетей. Это минимум 12 рублей. Каким образом тогда упаковка молока в супермаркете может стоить 26 рублей?».

В странах Европейского союза АМЖ сегодня категорически запрещен даже для кормления свиней, рассказывает Вадим Паньшин.

«Я думаю, мы еще не увидели реальных последствий потребления такого молока. Этот канцерогенный товар присутствует в больших количествах и просто убивает нас. Я разговаривал с заведующими всех новосибирских лабораторий, для которых данная проблема далеко не секрет, но они только разводят руками и говорят о том, что без сертифицированной методики ничего сделать нельзя», — поясняет Вадим Паньшин.

Другое предположение выразил собеседник «КС» на условиях анонимности. Он считает, что перерабатывающие мощности не работают потому, что в свое время в регионе закрылось три крупных перерабатывающих завода: с резким падением поголовья КРС им стало нечего перерабатывать, отсюда существующие, но незадействованные мощности.

Алтайский край прирастает новосибирскими молочными предприятиями

Алтайский край прирастает новосибирскими молочными предприятиями

В целом в 2016 году на территории Новосибирской области было переработано 274,5 тыс. тонн сырого молока (без учета ЛПХ), в 2015 году — 300 тыс. тонн, а в 2013-м — 380 тыс. тонн. Таким образом, объемы переработки идут на убыль. Хотя данные регионального минсельхоза расходятся с информацией центра.

По словам Василия Пронькина, общая мощность предприятий области по переработке сырого молока в 2016 году составила 730 тыс. тонн в год. А с учетом того, что в том же году было произведено чуть более 666 тыс. тонн молока (по данным минсельхоза), причем большая его часть отправляется на переработку в другие регионы, возникает вопрос: зачем мы перерабатываем чужое молоко, когда есть свое?

В Алтайском крае ситуация на молочном рынке сложилась прямо противоположная: это второй после Московской области регион в России по нехватке сырого молока для дальнейшей переработки. По оценке центра изучения молочного рынка, в год регион закупает примерно 390-400 тыс. тонн сырого молока, что, кстати, неудивительно. Мощность алтайских предприятий по переработке молока-сырья на начало 2016 года составляла более 2 млн тонн в год (данные управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности). Даже в разрезе России молочный рынок Алтайского края — отдельная тема: если по СФО в 2015 году производство молока на душу населения составило 279 кг, а в РФ — 210, то в Алтайском крае эта цифра близилась к 600 (595 кг).

Такие высокие темпы в молочной промышленности Алтайского края замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Лариса Яркова объяснила, в том числе и тем, что регион прирастает молочными предприятиями, выкупленными в свое время у новосибирских собственников.

Такие высокие темпы в молочной промышленности Алтайского края замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Лариса Яркова объяснила, в том числе и тем, что регион прирастает молочными предприятиями, выкупленными в свое время у новосибирских собственников.

Таким образом, у новосибирского рынка молочной переработки есть как минимум два смежных выхода: с одной стороны, нужно включать в работу незадействованные мощности, экспортировать и заполнять полки местных супермаркетов, а с другой — развивать и заселять село. На одном сыром молоке далеко не уехать, уверены эксперты.